十年

Created time

Sep 5, 2021 02:13 AM

date

Sep 4, 2021

slug

college-life

status

Published

tags

随笔

summary

又名踏入XXXXXX后的第3653天。

type

Post

Category

网站

公众号

“夜夜即使累垮 别到无牙先张牙 不能明年才说 快乐吗” ——薛凯琪《十年后的我》

2011年9月3日是我作为本科新生正式报到的日子。十年之后,看到大学室友在朋友圈晒当年的录取通知书,我才惊讶地意识到,距离我本科入学,竟然已经过去了十个年头。

像尹梦感慨的那样:“十年的所有时光与记忆就要一点点沉入地平线下了。不是说再也想不起来,而是他们到了一个视线以外的去处,像把大宗货物放到地下仓库深处,轻易不再翻动了。它们或许淡化、走样、被彻底遗忘、在某个时刻重见天日,都看它们自己的造化了。”

这十年的流逝比我想象中要快得多,此时此刻,我试图从之前留下的照片和日记里拼凑出入学当天的记忆,却发现手头的资料非常有限。那一年学校有两千两百余名本科新生入学。我所在专业的却只有二十余人(我已经报不出来所有人的名字),报到当天大多数人都获得了一张学院拍摄的站在学院展台前的本科入学照。开学一年后我从师姐那里拷到了这些照片,才发现不知何故,有一两个人并未出现在镜头里,我便是那一条漏网之鱼。这般意料之外的消失也像是一种隐喻:入学后不久我去了实验班,毕业证书上写着的是另一个专业;毕业两年后入学学院因为院系调整而被并入新的学部,学院网站也不复存在;我离北京越来越远,自我介绍的维度也越来越宏观,从具体的专业变成了学校名称再简化成一句“我从中国来”。我与入学专业的联结微乎其微:除了录取通知书上的学院名字,已经没有任何文件能证明我与它还有瓜葛。

但生活在2011年的我并不会知晓这些。2011年,iphone4s还算奢侈品,我拥有的第一款智能手机是非常冷门的全键盘阿尔卡特(Alcatel) OT-800;学校里使用最广泛的通讯软件是中国移动的飞信,普通短信一毛钱一条单条上限70个汉字,于是飞信的免费短信功能收获了无数人的芳心,但也把一小撮中国联通和电信用户拒之门外;最流行的社交网络是人人网而不是微信,所有人都是实名制注册发说说,哪怕只有一个共同好友也要添加用户拓展关系网,仿佛好友越多就意味着人缘越好;但人人网主页的“特别好友”只有六个名额,所以又要仔细思索一番,通常留给恋人或是密友,向访客昭示他们的头像和名字。似乎只有北京这样的现代化大城市才能承载得了这么多的社交网络,但回到现实生活,学校的硬件设施还停留在了八十年代:十几平米的逼仄宿舍空竟然能放下四张上下铺住下六个人,又过了几年,因为男女比例进一步失调,女生宿舍甚至住满了八个人;网络流量5块钱只有3个G;每晚要熄灯断电,不允许用电器,插一个吹风机就会跳闸停电;半层楼十几个宿舍要共用同一间水池和洗手间,整个学校只有一个公共浴室定时开放,一不小心就会和相熟的同学尴尬地赤裸相见……110周年校庆的时候我被来访的校友拦住询问宿舍情况,最后只得到一句“这条件和我们三十年前差不多”的幽幽打趣。说来好笑,我后来离开北京去上海念书的一部分理由,竟然是因为研究生学校的宿舍条件。

入学后的第三天,我在日记本上写:“今日就沦落到女子学校了,单我们系男女比例就高达1:3”。用“沦落”一词来形容全新的大学生活实在让人扫兴,却是实话:高考之前,我对来北京念大学的兴趣寥寥,也没有非X大不可的执念,但她的自主招生加分却成为我高考失利后唯一的救命稻草。如果是励志走向的鸡汤文章,接下来的情节应该是女主角卧薪尝胆重振旗鼓,抓住这个机会从失利的阴影里爬起来,在大学的舞台上展露拳脚,来回报这般这样雪中送炭的收留。

但很可惜,这并不是什么逆袭的故事。入学后的新奇感很快消散,我开始陷入认同危机,在日记里写:“学着不知道将来能够干什么的专业,听着昏昏欲睡的课,生物钟时常颠倒,开始熬夜,间歇性找不到学习的动力。纠结,忙,茫然。” 据说不少人在进入大学后也会有类似的经历,这种故事无外乎以下几种:有坚持努力和自我激励来度过阵痛期的,有破釜沉舟借助转专业或者实习或者别的途径来更换路线的,有随心所欲走到哪儿算哪儿的。还有一部分人是更幸运的,在进入大学之前就认清了自己想做的事情,虽然还是有别的烦恼,但毕竟跳过了这个阶段的痛苦。

我一厢情愿地把这些不适归结为外部环境的松散和自己的不努力,又想要摆脱自主招生加分入学所带来的微妙的自卑感,决定寻找一件“重大”的事情来证明自己,于是我报名了实验班。学校对实验班的官方称呼里有“拔尖”两个字,得知自己通过考核的那一天,我好像一下有了底气,觉得自己支棱起来了,成为了什么了不起的人物。实验班也确实有一些特权,比如不用为横跨三年的若干门公共政治课烦心,不用经历抢课就能有学生评价最好的两个老师讲课,内容也不完全按教材走,考核方式不是考试,而是交一篇《西方哲学史》的读书报告就万事大吉。特权的另一面是学术研究,是从一种漫无目的散漫的生活进入另一种“唯有科研高”的生活。以学术为导向的班级内部存在着一条非常微妙的鄙视链,金字塔的顶端是读博做科研,首选是全奖出国名校读博,次一点的是保研清华北大中科院或者本校,保研比考研好,但也要一门心思做基础科学研究,所以毕业当老师或者从事别的工作是鄙视链的最底端。我身边有沿着这条路径一门心思要出国的同学,每一个时间点都踩得刚刚好,什么时候考英语,什么时候做科研,猫在自习室背GRE单词或者在实验室做实验到深夜,被锁在学院楼后就翻墙回宿舍,做不下去的时候看《考拉小巫的英语学习日记》来激励自己,出国交流时去系里名气最大的老板做暑期实习,申请季拜托梦校毕业的任课老师写推荐信来获得潜在的校友加分,目标明确努力不懈行动力一流,也最终得偿所愿。但在彼时彼刻,我为只有这一种可能而感到痛苦和不解,也并未意识到,这些在后来人眼中再平常不过的步骤,也不是所有的人都能在正好的年纪获得这些信息,并被外界推出一张规划表并付诸于行动。从这个角度来说,好的大学还是让一个人看到了外面的世界。步步为营或者按部就班都不是贬义词,顺着惯性地随大流也没什么大不了,只要你能平稳度过四年,借着学校的名头,最终也差不到哪里去。到目前为止,我身边人的经历似乎也印证了这一点。

但这般马后炮的总结是帮不到2011年的我的。十年前我被各种乱七八糟的情绪填满,多半是专业课学不懂的沮丧和脑子一团浆糊的混沌,夹杂着对自我能力和人生价值的怀疑。而更大的痛苦来自于漫长的自我搏斗。我害怕竞争,无法面对同辈压力,不知道怎么和有潜在竞争关系的人做朋友,遇到竞争的第一反应是逃走,又不敢逃。也许是出于代偿,我大学交好的朋友大多是其他专业的同学,又以文科生居多,以至于收获了“看起来不像理科生”的评价。这像一种夸奖,也像一种诅咒。因为这样的自我较劲远没有到血肉模糊的地步,于是花费了非常多的时间来思前想后,不想做学术又恐惧离开象牙塔,同班同学又都在做差不多的事情,只好硬着头皮也跟着做。这种时刻总会有个声音蹦出来大声嚷嚷来表达不满,起初我还记几笔,后来在第一百零一次写下“看不清未来”时终于心灰意懒,索性不再记日记,仿佛不记录就能够结束这一切,却从未想过我也可以说不。

五年前我和一位高中同学有过一次短暂但交心的对话。当时的我这样写:“我没有想到两个人的困境如此相似。念着不那么喜欢的专业,对理科不擅长,想要去尝试感兴趣的事物却没有足够的勇气,又找不到和他人交流的出口。”又五年过去,转到2021年,我才终于对自己又诚实了一些:从本科入学算来,我用了整整十年时间来承认自己对学术毫无兴趣,在换了四个专业后才终于敢承认,之前的专业是通通不喜欢而根本不是不那么喜欢,而现在的我也不过是呆在一个不那么讨厌的方向。自己从来都没有过奋不顾身的决心和勇气,一直过着不那么对劲不那么舒服的生活,却也不是完全无法忍受或是无路可走,只能通过排除法和不喜欢来做的选择,并且每一次只迈一步。北大中文男足微信公众号的最新推送《第一次到北京上学,新生可以了解的50件小事》的第一条写着:“在北京,可以大胆做自己,不用在意别人的眼光。因为大家都很忙,没空关注你”。十年前我会认为北京是发生的理由,但十年后我才发觉,把“在北京”的状语拿掉,这句话依然成立。更何况,做自己这件事是有分解动作的,要唤醒自我意识,要撕掉身上标签,要诚实谈论感受,要接受自我,最后才是做自己。

这般鸡汤似的人生宣言我用了很多年才明白。十年之后,簇新的我回望本科入学的自己,才知道,有一部分的我在踏入校门的那一刻起就长了出来。“她追忆往事,每翻开一页都觉得自己被时光推到了局外,不让她回在原处,而是将她安置在别的地方,让她像个旁观者般看见当年的自己。” (黎紫书语)

十年前我精神抖擞地坐在操场上参加开学典礼,感觉人生在面前徐徐展开;十年后我黑着眼圈蜷在电脑前回忆本科教育,却发现大脑一片空白,重见天日的画面,竟然是一节大学物理课。

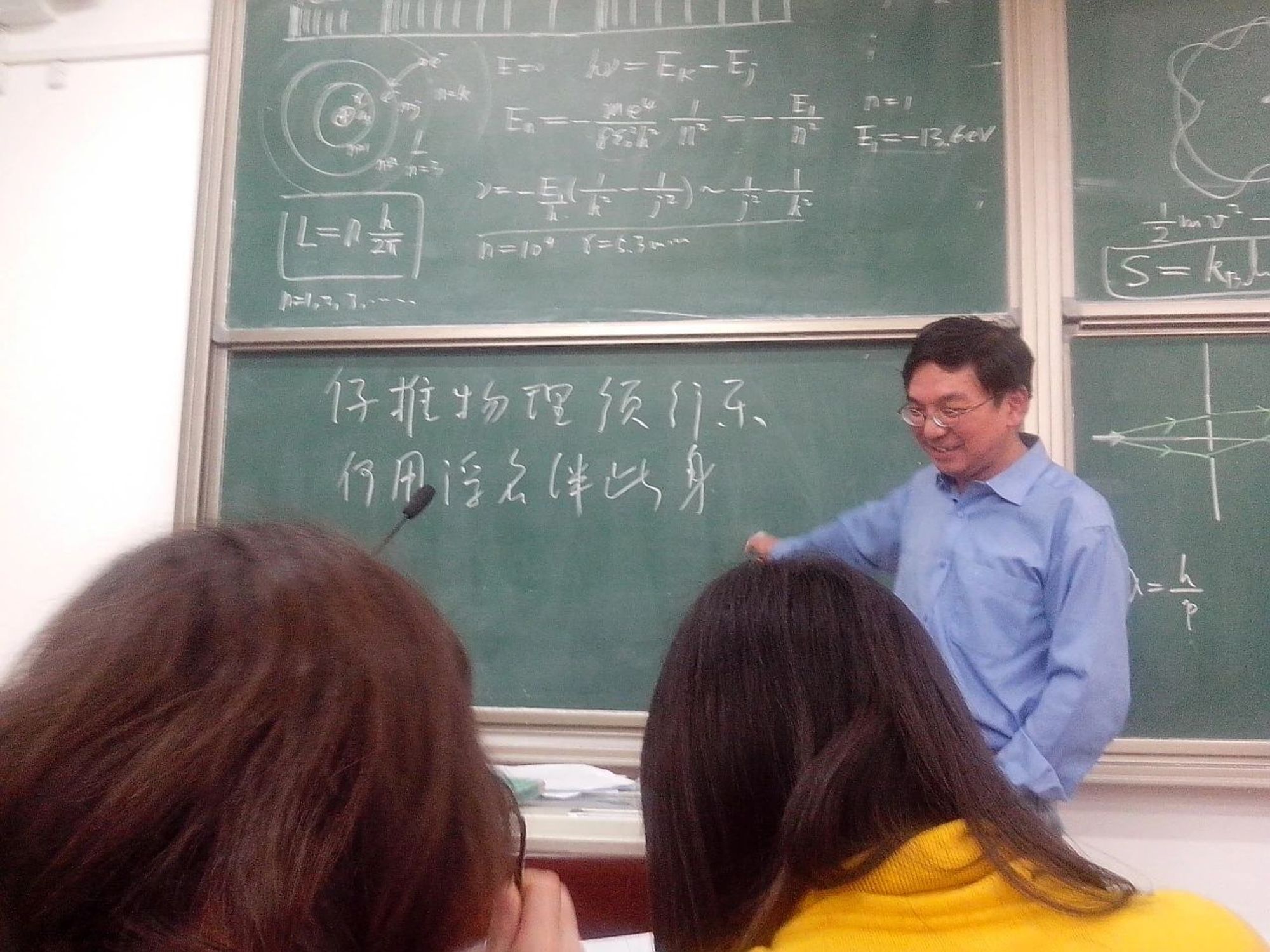

那是某个工作日的下午,教八的一间教室。离下课还有几分钟,教室的暖气打得太足,大家都昏昏欲睡。授课的严大东在列了一长串天体公式之后突然停止了演算,转身打量着台下无精打采的几十双眼睛。我以为他又要提点大家珍惜时间潜心科研。结果他竟然笑了,拉下一块黑板,拍了拍手,说,不讲了,送你们一句诗吧,自己体会。然后用粉笔写下了两行字:

“细推物理须行乐,何用浮名绊此身。”